事故を未然に防ぐ

私たちは、プール・海水浴場・スポーツ施設など、あらゆる場面において人々の命を預かる、ライフガードのプロフェッショナル集団です。お客様やクライアントが心から安心して施設を利用できるよう、「安全」と「安心」の提供を最優先課題として掲げ、日々の施設管理や救助訓練を徹底しながら、使命感を持って活動しています。

1. 日常業務へのこだわり

施設の安全を維持するには、表面的な見回りや点検では不十分です。私たちは、厳密な巡回・監視体制と緊急時の即応力を両立させる運用ノウハウをもとに、各現場に最適な管理体制を構築しています。水質管理や設備の点検、ヒヤリハットの記録など、細部まで妥協せず「予防」の観点から取り組む姿勢を貫いています。

2. 救助訓練と技術の継続的強化

いざという時に瞬時に対応できるよう、私たちは毎日、救助訓練と対応シミュレーションを徹底しています。救命技能や応急処置に加え、AEDや連絡体制などの使用訓練を反復し、「緊急時に迷わず動ける力」を組織全体で高めています。また、社内認定制度や外部資格の取得も推奨し、プロとして成長し続ける組織文化を醸成しています。

3. お客様・施設管理者様へ

「何も起きないことが、最も価値のある成果」であるライフガード業務において、安心という“見えないサービス”を、目に見える信頼に変えることが私たちの使命です。施設のブランディングやお客様満足度向上の一助として、ライフガードサービスをお選びいただければ幸いです。

講習事業

AEDを用いた一次救命処置

突然の心停止が発生した場合、その場に居合わせた人が行う一次救命処置(Basic Life Support:BLS)は、傷病者の命を救ううえで極めて重要です。中でも、胸骨圧迫(心臓マッサージ)に加えて、AED(自動体外式除細動器)の迅速かつ適切な使用は、救命率を大幅に向上させる要素となります。AEDは心停止時に発生する心室細動という致命的な不整脈を電気ショックで取り除き、正常な心拍を再開させる装置です。操作方法が音声ガイダンスで誘導されるため、一般市民でも扱うことができ、できるだけ早く使用することで、救命の可能性が1分ごとに約7〜10%ずつ低下するという統計を踏まえても、その重要性がよくわかります。目撃者がすぐに胸骨圧迫を開始し、AEDを使用することが、社会全体の救命率を高める鍵となります。

チューブレスキュー

チューブレスキューとは、主に水辺の事故現場において用いられる救助技法の一つで、浮力のある円筒形の救助器具(レスキューチューブ)を活用して行う救命手段です。救助者はこのチューブを携えて迅速に要救助者に接近し、チューブを要救助者の体に巻きつけることで浮力を提供しつつ、安全に岸や救助ボートまで引き寄せることが可能です。特に流れのある川や波の高い海など、救助者自身も危険を伴う環境においては、自身の安全を確保しながら要救助者の命を守るために極めて有効な手段です。チューブは柔軟で扱いやすく、かつ複数の持ち手があるため、成人・小児問わず幅広い場面に対応できます。

頸椎損傷の恐れのある傷病者のバックボード

交通事故や高所からの転落など、強い衝撃が加わった事故現場では、頸椎(首の骨)をはじめとした脊椎に損傷を受けている可能性があるため、慎重な取り扱いが必要です。そうした場合に使用されるのが「バックボード」と呼ばれる搬送用の器具です。これは硬質で平坦な構造を持ち、傷病者の体を動かすことなく、全身をしっかりと固定した状態で搬送できるよう設計されています。特に、脊髄損傷によって麻痺や生命への影響が出るリスクを最小限に抑えるため、頭部から腰部にかけての動きを厳重に制限することが求められます。バックボードにはストラップやヘッドイモビライザーが取り付けられており、確実に体を固定したうえで安全に医療機関へ搬送することが可能となります。

レスキューボード

レスキューボードは、主に海水浴場やプール、河川などの水辺において、救助活動や監視業務を行うライフセーバーや水難救助隊員が使用する、浮力を備えた救助用のボードです。サーフボードに似た形状をしており、要救助者が遠方にいる場合でも救助者が迅速に接近し、救助者自身と要救助者の両方がボードに乗ることで安全に岸まで戻ることが可能です。レスキューボードは水上でのスピードと安定性を兼ね備えており、溺者の発見・救出から搬送までをスムーズに行えるよう設計されています。また、監視活動中にはボードに乗って周囲の安全を確認することも多く、予防的な安全管理の面でも重要な役割を果たしています。

怪我などの応急手当て(骨折、止血)

事故や災害などの緊急事態では、適切な応急処置がその後の回復に大きな影響を与える場合があります。出血がある場合には、傷口を清潔な布やガーゼで圧迫し、速やかに止血することが重要です。特に動脈からの出血では出血量が多く命に関わるため、迅速な対応が求められます。また、骨折が疑われる場合には、患部を無理に動かさず、副木(そえ木)や身近な硬い物(傘や板など)を利用して固定し、できる限り安静な状態で医療機関へ搬送します。これにより、骨のズレや周辺組織への二次的な損傷を防ぎます。応急手当ての目的は、症状の悪化を防ぎ、医師による処置までの安全を確保することであり、事前に基本的な手当ての知識と準備をしておくことが、いざという時に大切な命を守ることにつながります。

プール・海 監視業務

屋内プール・屋外プールにおける監視業務

プール施設におけるライフガード(監視員)の役割は、屋内・屋外を問わず非常に多岐にわたります。特に利用者の多い夏季やイベント期間中には、混雑による接触事故や水難事故のリスクが高まるため、監視体制の強化が求められます。屋内プールでは視界が制限されがちな環境においても死角をつくらず、利用者の行動を常に把握する集中力が必要です。一方、屋外プールでは気温や天候の変化、日射病・熱中症のリスクなどにも目を配らなければなりません。これらの環境要因を踏まえたうえで、事故の未然防止、緊急時の素早い対応、AEDや応急手当の実施など、利用者が安心して水辺を楽しめる環境を提供することが、ライフガードの重要な責務です。

学校プールでの監視と安全管理

小学校・中学校・高等学校などの教育現場におけるプール授業や課外活動では、教職員だけでなく専門的な知識を持った監視員の存在が、児童・生徒の安全確保に欠かせません。生徒は水泳技術に差があるうえ、集団での活動中にふざけや体調不良が発生することもあり、常に危険と隣り合わせの状況にあります。そのため、監視員は事故を未然に防ぐための状況観察力と、万が一の際にはすぐに行動できる判断力・救助技術が求められます。さらに、応急手当や教員との連携、保護者への対応など、教育の場にふさわしい丁寧な対応も重要な要素となります。学校プールにおける監視業務は、単なる安全管理にとどまらず、教育環境の質を支える役割を果たしています。

海水浴場における監視・救助活動

海水浴場でのライフガード活動は、自然環境という変化に富んだフィールドで行われるため、常に高度な観察力と判断力が求められます。波の高さや潮の流れ、離岸流(リップカレント)の発生など、天候や海象の急変によって状況は刻一刻と変化します。ライフガードは、海の状態を正確に把握し、遊泳可能範囲の設定や注意喚起のアナウンスなどを通して、事故の予防に努めます。また、溺水や体調不良などが発生した場合には、即座に救助・応急手当を行う現場対応力も求められます。救助活動においては、レスキューチューブやレスキューボードなどの器材を駆使しながら、自身の安全も確保しつつ行動する必要があります。多くの人が訪れる夏場には、命を守る最前線としての責任が極めて重い現場です。

テレビ、ドラマ撮影時のライフガード

映画やテレビ、CM、ドラマなどの撮影現場においても、ライフガードの存在は不可欠です。特に水中やプールを使用したシーンでは、出演者の身体能力や安全配慮に限界があるため、万が一の事態に備えた監視体制が必要とされます。ライフガードはカメラに映らない位置で常に目を配り、俳優・女優が台本に従って動いている間も、体調の変化や動作の異変を見逃さないようにします。また、照明や機材による感電リスク、長時間の水中撮影による低体温症や疲労など、撮影ならではのリスクにも対応する必要があります。事故を未然に防ぐだけでなく、演者が安心して演技に集中できるよう支えるのが、現場の安全管理を担うライフガードの使命です。

トライアスロン・遠泳などの競技イベント時のライフガード対応

トライアスロンや長距離遠泳などの水上競技では、選手が極限まで体力を消耗する過酷な環境下で行われるため、ライフガードには通常以上の高度な判断力と救助技術が求められます。コース全体に目を配りながら、選手一人ひとりの体調の変化や泳ぎの異常にすぐ気づけるような監視体制が必要です。救助ボードやレスキューチューブを用い、事故発生時には数秒単位での即応が求められることもあります。また、競技運営スタッフや医療班との連携も不可欠で、状況報告や搬送体制の構築など、現場全体の安全管理を統括する力が必要とされます。観客が見守る中で選手の命を守りつつ、公正で円滑な大会運営を支えることが、ライフガードの重要な役割となります。

水泳指導

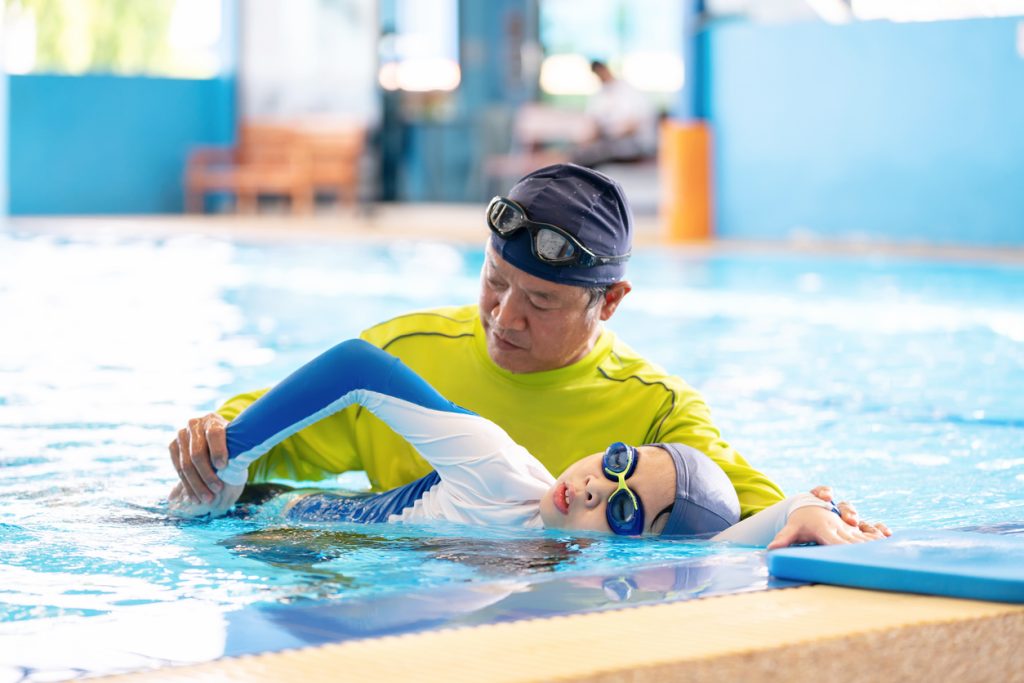

水泳インストラクター

水泳インストラクターは、子どもからシニア世代まで幅広い年齢層を対象に、水泳技術の習得や向上をサポートする専門職です。初心者に対しては「水に慣れる」ことから始め、浮く・潜る・蹴伸びるといった基本動作を段階的に指導します。また、上級者にはフォームの改善やタイム向上に向けた技術的なアドバイスを行い、競技力の向上を目指します。特に子どもに対しては、遊びの要素を取り入れながら「できた!」という達成感を引き出す工夫が求められます。さらに、安全管理にも細心の注意を払い、溺水や事故のリスクを未然に防ぎながら、安心して学べる環境づくりを行います。水泳を通じて、体力や運動能力だけでなく、自己肯定感や協調性などの非認知能力を育む役割も担っており、教育的な意義も大きい職業です。

水中運動インストラクター

水中運動インストラクターは、主に高齢者や運動に制限のある方、またはリハビリ目的の方に対して、水中での歩行運動や体操、関節の可動域を広げるストレッチなど、負担の少ない運動プログラムを指導する専門職です。水の浮力や抵抗を活用することで、陸上では困難な動作も無理なく行えるため、関節や筋肉への負荷を最小限に抑えながら、安全かつ効果的に身体機能の維持・改善を図ることが可能です。インストラクターは、個々の体調や目標に応じたプログラムを構築し、無理のない範囲で継続できる運動を提案します。加えて、転倒などのリスク管理、水温や水深の調整、体調変化への即時対応といった、安全面での配慮も極めて重要です。高齢社会においては、健康寿命を延ばす支援者として、その役割がますます注目されています。。

アクアエクササイズインストラクター

アクアエクササイズインストラクターは、音楽に合わせてリズミカルに身体を動かす水中運動、いわゆる水中エアロビクスなどのプログラムを提供するフィットネスの専門家です。水の抵抗を利用することで、陸上運動よりも関節に優しく、それでいて高い運動効果が得られるのが特徴で、体力や筋力、心肺機能の向上、さらにはストレス解消やダイエット効果も期待できます。参加者の年齢や体力レベルに応じて、プログラムの強度や難易度を調整し、安全で楽しい運動時間を提供することが求められます。また、インストラクター自身が常に明るくエネルギッシュな雰囲気を作り出すことで、参加者のモチベーションを高め、継続的な運動習慣の形成につなげる役割も担っています。水中という環境を活かした「楽しく続けられる運動」の提供者として、多くの人々の健康づくりを支える存在です。

お問合せはこちら